马歇尔·卢森堡的《非暴力沟通》旨在介绍一种“富有同情心的沟通方式”。然而,从开篇由迪帕克·乔普拉撰写的序言开始,我的阅读体验就有些偏离预期——“新时代”风格并不是我喜欢的方向。整本书更像是我与作者世界观的对照,因此这篇文章更像是我的阅读反应,而不是传统意义上的书评。

书名中的“非暴力”与甘地所说的概念一致,强调言语具有伤害力。卢森堡认为“语言常常带来痛苦”,但对我来说,把“暴力”这种重量级词语套在语言上,似乎反而放大了冲突感。

书中许多观点在其他心理学方法中都能找到影子。例如,他反对“你让我感觉……”这种句式,认为这会否认个人责任,这在辩证行为治疗(DBT)中也出现过。他也提醒不要“应该应该”地逼迫自己,这和认知行为治疗(CBT)很类似。

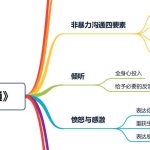

根据卢森堡的说法,NVC 的四个核心步骤是:

- 不带评判的观察

- 表达感受

- 表达需求

- 提出请求

这些概念本身并不陌生,但卢森堡的表达方式有时显得过于理想化。他写道,提出请求时,其实是在表达“让对方如何能让我们的生命更丰富、更美好”。读到这里我只想说:好吧……

我也难以认同他所谓会“促进暴力”的一些行为。例如:

- 分类和判断别人被认为助长了暴力。

问题是,我们每天都在分类——否则我们怎么知道邮递员的工作是什么? - 认为某些行为是好或坏也被视为“制造世界暴力”。

评判人我可以理解,但评判行为怎么也成了暴力?

书中还有一些论述让我更疑惑。例如他说:

对他人的分析其实是我们自身需求和价值观的表达;这是一种“悲剧性的表达”,因为它会引发对方的防御与抗拒。

从理论上说好像没错,但实际生活中,人类沟通绝不可能完全去掉分析与评判,否则连“你今天是不是不太开心?”这类问题都成问题了。

另外让我难以接受的是:

卢森堡认为诸如“你这份报告做得很好”这样的称赞属于“疏离生命的沟通”。原因是这是“评判”,即便是积极评判。真正的赞赏应该只用于“庆祝”,并且要描述对方满足了我们什么需求。我理解他强调真诚和不操控,但这种执行方式确实有点奇怪。

在倾听方面,他强调不要听对方话里的内容,只要听观察、感受、需求和请求。尤其要倾听需求——即使要靠“猜”。

问题是:别人猜我的需求,我大概率只会烦躁,而不是“更了解自己”。书中给出的许多“需求猜测式问题”又长又封闭式,我怀疑这样会让对话更沉重而非更顺畅。

尽管我对书中的许多观点持保留态度,但我承认这套方法可能对某些人非常有帮助。我认识一些朋友确实从 NVC 中受益。但我很好奇:如果只有一方使用 NVC,与像我这样性格的人沟通,会不会反而适得其反?卢森堡认为 NVC 不需要对方配合也能发挥作用,但我对此存疑。

此外,我不喜欢“不自然的语言”,也反感“治疗师式说话”。NVC 虽然真诚,但听起来仍然有点“刻意”或稍显“居高临下”。虽然并非本意,但从书中例子来看,我可能会对这样的沟通方式产生抗拒。

当然,我也自认是个“怪人”(我对此很自在),所以请把这篇“非书评”的书评当调味料看看就好。尽管我和作者理念差距不小,但我理解 NVC 对许多人来说是一种有效且温柔的沟通方式,只是它并不完全适用于我。

发表评论