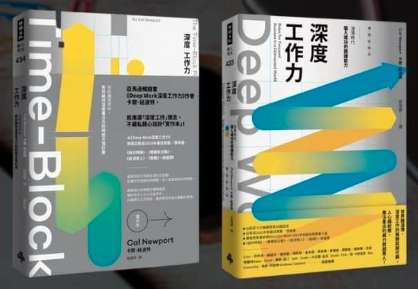

你是否有这样的体验:工作时不断查看邮件、回复消息,或者忍不住刷社交媒体?《深度工作力》这本书让我意识到,这种“浅薄工作”正在吞噬我的效率。

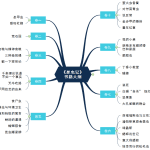

为什么需要深度工作?

作者卡爾·紐波特将工作分为两类:

- 深度工作:需要高度专注、创造价值的任务,比如写代码、策划方案。这类工作难以替代,是个人成长的关键。

- 浅薄工作:琐碎、重复性任务,比如回邮件、处理杂务。它们让人感觉忙碌,却无实质产出。

深度工作稀缺且珍贵。在信息爆炸的时代,能专注的人反而更具竞争力。作者甚至提出:如果你的工作充满浅薄任务,长期来看可能缺乏发展空间。

四个深度工作策略

- 选择适合的模式

- 修道院式:完全隔绝干扰(适合学者)。

- 双模式:分段专注(比如一周几天深度工作)。

- 节奏式:固定时段专注(比如每天上午)。

- 记者式:随时切换专注状态(难度高,适合少数人)。

- 拥抱无聊

分心不是罪,但要控制分心时间。作者建议“生产性冥想”——在散步或健身时思考一个问题,让大脑后台处理。 - 慎选数字工具

对社交媒体和APP保持怀疑态度。进行30天“数字断舍离”,记录哪些工具真正有用,哪些只是消耗时间。 - 减少浅薄事务

- 记录每天深度/浅薄工作比例。

- 用“时间方块”规划日程,优先安排深度工作。

- 设定固定回复时间,避免随时被打断。

实践:我的改变

- 关闭不必要的沟通渠道:

- 取消FB、IG的私信功能,引导联系人通过邮件沟通。

- 设计邮件过滤表单,减少低效对话。

- 用“时间方块”规划日程:

- 上午专注创作,下午处理邮件和会议。

- 手机放在另一个房间,避免干扰。

- 每日复盘:

记录深度工作时间,观察效率变化。

结语

深度工作不是天赋,而是可训练的技能。就像《刻意练习》所说:顶尖专家与普通人的区别,在于专注的深度。

你的时间值得更有价值的事情——从今天开始,试着把手机放远一点,专注一小时吧。

发表评论