我们常听到「失败是成功之母」,但现实却很矛盾。别人说要勇敢犯错,可一旦真的搞砸,迎接你的往往是责备和标签。问题的根源在于:我们鼓励犯错,却没人教过我们如何「正确犯错」。

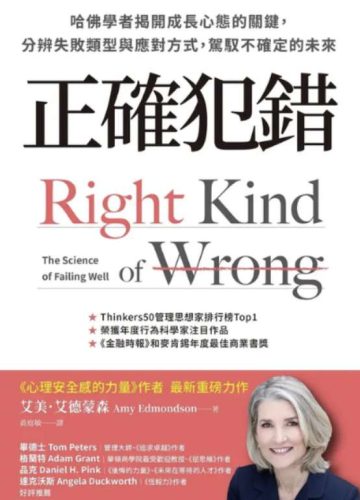

哈佛商学院教授艾美·艾德蒙森在《正确犯错》一书里提出,失败并不平等,只有学会区分「值得的失败」和「愚蠢的失败」,才能真正把失败当成成功的垫脚石。她把失败分成三类:

第一种是「基本型失败」,明明可以避免却没避免。比如咖啡馆因为没检查电流导致机器报销,这种错误浪费又低级,价值在于提醒我们建立流程和清单。

第二种是「复杂型失败」,来自系统性出错。像供应商延误、系统维修、外送失灵同时发生,这不是谁单一的错,而是整个系统的漏洞。这类错误需要修补结构,而不是怪罪个人。

第三种,是最值得的「智慧型失败」。比如尝试新口味拿铁,设计实验、控制风险,虽然结果未必完美,却能带来新知识。这种错误其实是刻意创造的学习机会。

懂得分类,你就知道该避免什么、容忍什么,甚至该主动去设计什么。重点不是不能犯错,而是要挑对方式失败。

要真正从错误中学到东西,书中强调三种能力:

一是自我觉察,学会看见自己的盲点,不急着自我防卫,而是问:「这件事我能学到什么?」

二是状态意识,判断错误属于哪种情境,找到合适的应对策略,而不是一味自责或轻忽。

三是系统思维,跳脱单一责任,把错误当成对整个结构的提醒,从而改善长远运作。

不过,再强的个人方法也需要合适的环境。艾德蒙森提出「心理安全感」的概念:在团队里,成员敢说错、敢承认失败,不会被嘲笑或惩罚。研究发现,高效团队的错误通报率反而更高,因为他们真诚面对问题、及时修正。

具体做法包括:领导者示范「错了也没关系」、鼓励直言、尊重不同意见,以及不只检讨错误,也要肯定做对的地方。当人们感觉到安全,他们就更愿意尝试新点子,创新才有可能发生。

总结来看,这本书告诉我们:失败不是终点,而是进步的必经之路。尤其是「智慧型失败」,才是创新和突破的关键。真正的失败不是尝试并犯错,而是因为害怕犯错而什么都不敢尝试。

这不仅是对个人心态的提醒,也是对组织文化的挑战。无论是企业领导者,还是父母,都应该帮助身边的人认识失败、善用失败,才能真正把挫折变成养分。

——读完《正确犯错》,我更相信一句话:错误不可怕,可怕的是错了却什么也没学到。

发表评论